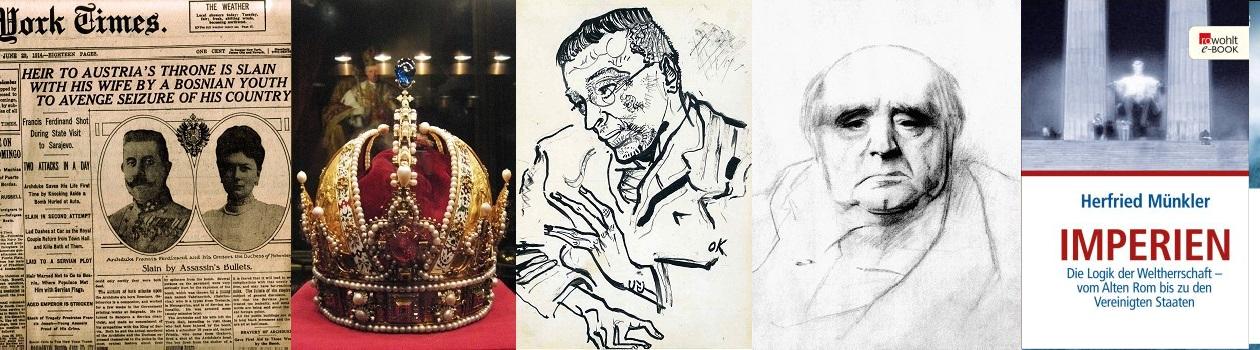

Za vrijeme posjeta prof. Wolfganga Müllera-Funka sa Sveučilišta u Beču, održan je 1. kvartalni sastanak u 4. godini održavanja projekta “Postimperijalni narativi u srednjoeuropskim književnostima moderne” na kojem se raspravljalo o temi četvrte projektne godine: fenomenu rasapa europskih imperija potkraj i po svršetku 1. svjetskog rata (između 1917. i 1923.) i nizu ekstremnih političkih i socijalnih pokreta koji će bitno odrediti cijelo “kratko” 20. stoljeće. Na prvom je kvartalnom sastanku također definiran i sljedeći tekst poziva za posljednju konferenciju koja će se u sklopu ovog istraživačkog projekta održati od 28. do 31. ožujka 2019. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu:

CALL FOR PAPERS

Europa im Schatten des Ersten Weltkriegs. Kollabierende Imperien, Staatenbildung und politische Gewalt

Das Forschungsprojekt Postimperiale Narrative in den zentraleuropäischen Literaturen der Moderne(2015–2019), das an der Abteilung für Germanistik der Universität Zagreb situiert ist und an das Wiener Forschungsprojekt kakanien revisitedanschließt, geht von der Frage nach Berührungspunkten im kulturellen Gedächtnis und den Konstruktionsprinzipien gemeinsamer kultureller, vor allem literarischer Strukturen in Zentral- (und Südost-) Europa aus. Im Vordergrund steht dabei der Raum der ehemaligen Österreichisch-Ungarischen Monarchie, wobei der Fokus auf den letzten beiden Jahrhunderten, das heißt auf den mit dem Einbruch der Moderne eingeleiteten Prozessen der Nationsbildung und den damit zusammenhängenden Auflösungstendenzen übernationaler Staatsgebilde liegt. Das komplexe Netz wechselseitiger Beziehungen auf dem Gebiet des Habsburgischen Reiches, das sich durch kulturelle und politische Differenzen und Gemeinsamkeiten, oft auch durch asymmetrische Machtverhältnisse konstituiert, wird unter dem Begriff des (Post-)Imperialen gefasst.

Der Begriff des Imperiums ist aus der geopolitischen Geschichte entlehnt und kann sowohl auf das übernationale Staatsgebilde des Habsburgerreiches wie auch auf andere, für den untersuchten (Zeit-)Raum bedeutende staatliche Formationen wie Osmanisches, Russisches oder Hohenzollern-Reich angewendet werden. Bei diesen territorialen Gebieten handelt es sich um Machtbereiche, an denen sich transnational angelegte Gedächtnispotenziale beleuchten lassen. In unserem Projekt wird das ‚Imperium’ neben seiner rechtlich, kriegerisch oder religiös legitimierten Verfasstheit als ein komplexes Narrativ verstanden, das unterschiedliche, durch gemeinsame Erfahrungen entstandene Unternarrative im kollektiven Gedächtnis kumuliert. Zugleich wird es auch als ein übernationaler Raum von erweiterten Kommunikationsmöglichkeiten verstanden, in dem oft divergierende Narrative und Erzählstrategien entstehen, die sich in veränderter Form bis in unsere Gegenwart perpetuieren. Der narratologische Kontext des Imperiums-Begriffs ist mit unserer Überzeugung verbunden, dass sich nationale, zugleich aber auch übernational-imperiale Kulturen als „Erzählgemeinschaften“ (Müller-Funk 2002) betrachten lassen, die sich voneinander gerade hinsichtlich ihres Erzählreservoirs unterscheiden.

Nach der Beschäftigung mit den Themen „Habsburg Postcolonial & Beyond“ (Zagreb, März 2016), „(Post)imperiale Narrative in den (zentral)europäischen Literaturen der Moderne“ (Wien, Juli 2016) und „Mehrsprachigkeit in Imperien“ (Zagreb, April 2018) soll bei der vierten, im Rahmen des Forschungsprojekts organisierten Konferenz die Frage nach dem mühsamen Übergang vom Krieg zum Frieden im Zeitraum 1917–1923 und den gleichzeitig stattfindenden tiefgreifenden, mit einer intensiven Gewaltanwendung verbundenen gesellschaftlichen Veränderungen (Revolutionen, Gegenrevolutionen, Entstehung radikaler politischer Bewegungen, Zusammenbrüche der Imperien, Gründung neuer Staatsgebilde) erörtert werden.

* * *

Die Kapitulation der Achsenmächte im November 1918 brachte Europa bekanntlich keinen Frieden – bereits 1917 begann eine Reihe von Revolutionen, Konterrevolutionen, Bürgerkriegen, ethnischen Säuberungen und verschiedenen anderen gewaltsamen Konflikten, die sich über viele europäische Länder ausbreitete und bis 1923 andauerte. Diese Welle der politisch und ideologisch bedingten Gewalt, die sich nach einer Stabilisierungsphase mit dem Ausbruch der Weltwirtschaftskrise 1929 wieder entfesseln und ihren Höhepunkt mit dem Zweiten Weltkrieg erreichen wird, hängt mit mehreren, miteinander eng verbundenen Ursachen zusammen: mit dem Kollaps großer dynastischer Imperien, mit der Gründung neuer, in vielerlei Hinsicht problematischer Nationalstaaten und mit der Entstehung verschiedener radikaler Bewegungen, die ihre erklärten Ziele – ob nationalistisch-revisionistische oder sozial-revolutionäre – mit verschiedenen Formen der paramilitärischen Gewalt zu erreichen suchten. Dass die Gewalt der Nachkriegskriegszeit auch im Kontext mehrerer bewaffneter Konflikte wie Balkankriege 1912–1913, die dem Ersten Weltkrieg vorausgegangen sind, betrachtet werden sollte, versteht sich von selbst.

In der Erforschung des Ersten Weltkriegs ging man lange von zwei Voraussetzungen aus: (1) der Krieg begann Anfang August 1914 mit dem österreichisch-ungarischen Angriff auf Serbien und endete am 11. November 1918 mit der Unterzeichnung des Waffenstillstandes an der Westfront; (2) der Erste Weltkrieg war ein Krieg zwischen Nationalstaaten. In der neueren Zeit wird der ‚Große Krieg‘ jedoch immer mehr als Epizentrum einer großen Reihe bewaffneter Konflikte betrachtet (s. Literaturliste), die einige Jahre vor 1914 begonnen und sich bis 1923 hingezogen haben. Als Anfang dieser Abfolge gewaltsamer Auseinandersetzungen werden der italienische Angriff auf die osmanische Provinz Libyen und der Ausbruch der Balkankriege 1912 angesehen, Kriege, die zu weiteren territorialen Verlusten des schon stark angeschlagenen Osmanischen Reiches führten. Nach der Beendigung des Ersten Weltkriegs waren insbesondere die Nachfolgestaaten zusammengebrochener Imperien von der Gewaltanwendung heimgesucht, ein Prozess, der 1923 mit dem griechisch-türkischen Friedensvertrag von Lausanne ein (vorläufiges) Ende fand; im gleichen Jahr wurde auch der irische Bürgerkrieg beendet, die Weimarer Republik begann sich rasch vom Chaos der Nachkriegsjahre zu erholen und ein Jahr danach wurde mit der NEP auch die Konsolidierung Sowjet-Russlands eingeleitet.

Auch die zweite genannte Voraussetzung, wonach der Erste Weltkrieg als ein Krieg der Nationalstaaten angesehen werden sollte, wird in der neueren Zeit infrage gestellt. Sieht man hingegen den ‚Großen Krieg‘ primär als einen Krieg multiethnischer Imperien an, so kann auch die massive Gewaltanwendung vor 1914 und nach 1918 als Prozess einer Neuordnung von globalen Machtverhältnissen leichter nachvollziehbar sein. In diesem Prozess wird nämlich die politisch-räumliche Organisation Zentral-, Ost und Südosteuropas – bis dahin von kontinentalen dynastischen Imperien dominiert – von einer neuen, nationalstaatlich bestimmten Ordnung ersetzt: Aus dem Zusammenbruch der alten Reiche der Habsburgs, Romanovs, Hohenzollern und Osmanen sind zumeist instabile Nationalstaaten hervorgegangen, die wegen ihrer multiethnischen Bevölkerungsstruktur oft an gerade zugrunde gegangene Imperien erinnerten und daher auch mit ähnlichen Problemen konfrontiert waren.

Zur Intensivierung des Ersten Weltkriegs und zum Kollaps der Vielvölkerreiche haben auch zwei markante Ereignisse des Jahres 1917 beigetragen: der Kriegseintritt der USA und revolutionäre Umbrüche in Russland. Zu einem der wesentlichen Kriegsziele erklärte der amerikanische Präsident Woodrow Wilson den Sieg des demokratischen Nationalismus in Europa, mit dessen Hilfe auch die autoritären multiethnischen Staaten der Zentralmächte zerschlagen werden sollten. Mit ihrem Ziel, gewaltsame soziale Revolutionen weltweit zu unterstützen, sind gleichzeitig auch die Bolschewiken, die Sieger in den russischen revolutionären Machtkämpfen, zur Bedrohung der bestehenden politischen Ordnung in den Zentralmächten, aber auch bei den westlichen Alliierten geworden. Dass damit auch Wilsons Konzept des demokratischen Nationalismus vor eine große Herausforderung gestellt wurde, liegt auf der Hand. Die größte Gefahr für die Begründung und Konsolidierung demokratischer politischer Ordnungen kam dabei von verschiedenen revolutionären und gegenrevolutionären Bewegungen, die nach dem Kriegsende insbesondere in den Nachfolgestaaten zusammengebrochener dynastischer Imperien entstanden sind und in ihrem Kampf gegen die liberaldemokratische Staatsordnung, oft aber auch gegeneinander, sich paramilitärischer Verbände bedienten.

Die Gewalt, die nach dem Ersten Weltkrieg in verschiedenen europäischen Ländern mit unterschiedlicher Intensität ausgebrochen war, sollte daher im Zusammenhang mit imperialen Zusammenbrüchen, ethnischen Konflikten, Revolutionen und Gegenrevolutionen untersucht werden. Die Auswirkungen der Russischen Revolution, die sich insbesondere in der Ausrufung kurzzeitiger Räterepubliken in Bayern und Ungarn, daraufhin aber auch im revolutionären kommunistischen Untergrundkampf der 1920er und 1930er Jahre zeigten, wurden häufig – „die Angst vor den Bolschewiken“ – als Ursache für die Formierung konterrevolutionärer paramilitärischer Verbände genannt. Wie die entgegengestellten Gruppierungen auf der politischen Linken, so sind auch die rechtsextremen paramilitärischen Formationen im Kontext der militärischen Niederlage Deutschlands und Österreich-Ungarns und der Auflösung traditioneller politischer Strukturen zu betrachten. Eine dominante Stellung in den rechts-nationalistischen Verbänden hatten von Anfang ehemalige Offiziere, welche – vom jahrelangen Frontaufenthalt brutalisiert und von der militärischen Niederlage und revolutionären Umbrüchen verärgert – sich nun mit jungen Radikalen verbanden, die wiederum die fehlende Kriegserfahrung durch einen extremen Aktivismus nachzuholen suchten.

In vielen Fällen wurde die ideologisch bestimmte Gewalt durch ethnische Konflikte ausgelöst, wobei – wie erwähnt – gerade die Gewaltbereitschaft paramilitärischer Gruppen ausschlaggebend war. Ein wichtiges Beispiel der konterrevolutionären Mobilisierung stellt dabei der Marsch auf Rijeka/ Fiume dar, den italienische paramilitärische Gruppen (arditi), angeführt vom martialischen Dichter Gabriele D’Annunzio, im September 1919 unternommen und daraufhin die Stadt – trotz dem Widerstand der westlichen Mächte – fünfzehn Monate unter ihrer Besetzung gehalten haben. Obwohl D’Annunzios Unterfangen, geplant mit dem Ziel, die Abtretung dieses ‚heiligen italienischen Bodens‘ an den neuen südslawischen Staat zu verhindern, kläglich scheiterte, in vielerlei Hinsicht lassen sich in ihm verschiedene Muster der faschistischen Ideologie und Praxis erkennen.

Es wurde darauf hingewiesen, dass die paramilitärische Gewalt im Großen und Ganzen 1923 ein Ende fand und dass darauf eine politische und ökonomische Stabilisierungsphase bis zum Börsenkrach 1929 erfolgte. Obwohl europäische Gesellschaften in diesem Zeitraum zu den Normen der Friedenspolitik zurückkehrten, blieb die gewaltsame Rhetorik der vorausgegangenen Jahre, verbunden mit einer uniformierten Politik und Straßenkämpfen, ein wichtiges Kennzeichen der politischen Kultur. Die darauffolgende politische und wirtschaftliche Entwicklung, insbesondere die Weltwirtschaftskrise 1929 und daraus hervorgegangene Legitimitätskrise demokratischer Regierungen gab einen neuen wichtigen Ansporn den radikalen, vor allem rechtsextremen Bewegungen. Ihren Ursprung sollte man aber trotzdem im Zeitraum zwischen 1917 und 1923 suchen, als politische und ideologische Ziele dieser Bewegungen und ihrer paramilitärischen Formationen definiert wurden: innenpolitisch haben sie sich auf den Klassenkampf bzw. die Bekämpfung des liberalen Staates, außenpolitisch wiederum auf irredentistische Konflikte in ethnisch gemischten (Grenz-)Regionen fokussiert. In diesem Zeitraum wurde auch immer mehr deutlich, dass das Imperium nicht mehr als grundlegendes Modell politisch organisierter Gemeinschaften in der modernen Welt anzusehen ist. Die jahrhundertelange Domination multiethnischer dynastischer Imperien in großen Teilen Europas wurde mit dem Ersten Weltkrieg, dabei insbesondere mit dem Wilson’schen Grundsatz der nationalen Selbstbestimmung und mit einer Reihe revolutionärer Umbrüche in den neuentstandenen Staaten beendet.

* * *

Als Untersuchungsbasis dient hier insbesondere die Literatur, jenes Medium, das über die besondere Fähigkeit verfügt, die Bestände des kulturellen Gedächtnisses und damit auch die Prozesse individueller wie auch kollektiver Identitätsbildung komplex darzustellen. In diesem Kontext sollte vor allem der Frage nachgegangen werden, wie (post)imperiale Geltungsansprüche und nationale Homogenisierungsprozesse im Medium der Literatur funktionieren, wie sie miteinander und gegeneinander in Berührung geraten und wie sie dabei für konkrete (politische, ideologische, ästhetische) Zwecke instrumentalisiert werden können.

Als markante historische Ereignisse im genannten Zeitraum könnten in Deutschland zum Beispiel die Novemberrevolution, die Spartakusaufstände oder die Bayerische Räterepublik zur Analyse herangezogen werden, Ereignisse, die in vielfacher Weise von Künstlern und Intellektuellen mitgestaltet wie auch literarisch, künstlerisch und publizistisch gestaltet wurden (Hanns Eisler, Erich Mühsam, Ernst Toller, Bertolt Brecht…). Auch die literarische Thematisierung rechtradikaler Einstellungen und Erfahrungen (Ernst Jünger, Hanns Johst…) wäre vom Interesse. Vielfältig gestalten sich auch die Reaktionen österreichischer Autoren auf die postimperiale Situation, und namentlich auf den Untergang der Habsburger Monarchie und die Gründung der unerwünschten ‚Alpenrepublik‘, wobei linksliberale neben rechtskonservativen Deutungen stehen (Joseph Roth, Stephan Zweig, Hugo Bettauer, Ödön von Horváth, Karl Hans Strobl, Mirko Jelusich…). Einem umfangreichen Korpus von Texten zur postimperialen Problematik begegnet man auch in der kroatischen und anderen südslawischen Literaturen, insbesondere bei Miroslav Krleža und Ivo Andrić, aber auch bei anderen Autoren auf der politischen Linken (August Cesarec…) und Rechten (Mile Budak…). Die grundlegende historische Zäsur der Zeit um 1920 ließ zweifellos tiefe Spuren auch im literarischen und intellektuellen Leben Ungarns (György Lukács, Béla Bálazs, Béla Illés, Ervin Sinkó…).

Zur Analyse der genannten Problembereiche können selbstverständlich auch andere mediale Formate wie Theater und Film herangezogen werden. Die Beiträge aus dem Gebiet der Geschichts- und Sozialwissenschaften werden im vorliegenden Themenbereich als essentiell angesehen.